“為了孩子們的未來(lái),我們不要著急他現(xiàn)在怎么樣,回到我們的初心,養(yǎng)其根,俟其實(shí)。”

▼

十八大以后,教育部全面啟動(dòng)了對(duì)基礎(chǔ)教育課程教材的修訂工作,2014年率先開始了高中教材的修訂,經(jīng)過將近四年的時(shí)間,在2017年底、2018年初完成了普通高中的課程修訂。隨后,高中的教材也全部修訂完了,到2022年,全國(guó)所有省市必須使用高中新課程、新教材,無(wú)論是否啟動(dòng)新高考,必須是從高一年級(jí)使用新的教材。這是目前高中課程教材修訂的工作進(jìn)展。

義務(wù)教育方面,我們?cè)?019年1月份啟動(dòng)了課程修訂工作,到目前為止,我們大部分工作已經(jīng)完成了。國(guó)家教材委的專家委員會(huì)已經(jīng)審議通過,接下來(lái)我們還要報(bào)教育部黨組、國(guó)家教材委員會(huì)來(lái)進(jìn)一步審定。同時(shí),我們很快要啟動(dòng)教材修訂,大致的工作進(jìn)度是希望2021年底能夠印發(fā)義務(wù)教育課程方案和16個(gè)課標(biāo)。

計(jì)劃2023年,義教的教材修訂完成投入使用,我們這只是工作計(jì)劃,這中間有沒有其他的環(huán)節(jié)會(huì)拖延,不是我們能控制的,所以我只能跟大家講我們大概的工作。

在這個(gè)過程當(dāng)中,特別是在修訂義務(wù)教育過程當(dāng)中,我們對(duì)初中的教育還是做了一些思考和研究的。借這個(gè)機(jī)會(huì),我想今天跟大家簡(jiǎn)單分享一下我個(gè)人的一些想法。我今天所有講的,盡管我來(lái)自于教育部,但我不代表教育部、不代表政策,我今天所有講的,只是我自己對(duì)政策的思考,政策以紅頭文件為準(zhǔn),不要以我今天說的話為準(zhǔn)。

01

義務(wù)教育到底怎樣定位

前兩天我在一個(gè)場(chǎng)合講,我說我也快60歲了,如果能活100歲的話,前半輩子干的最大的事情就是從小學(xué)一年級(jí)到高中三年級(jí)所有的課程修訂、教材修訂,我認(rèn)為我這輩子干的最有意義的事情就是這件事情。基礎(chǔ)教育,特別是義務(wù)教育到底怎么定位?我想了這么一句話:“養(yǎng)其根,俟其實(shí)”。大家都理解這句話,就是義務(wù)教育階段不要著急,孩子表現(xiàn)如何,不要著急,我就想說這個(gè)意思,要關(guān)鍵看成長(zhǎng)的質(zhì)量。

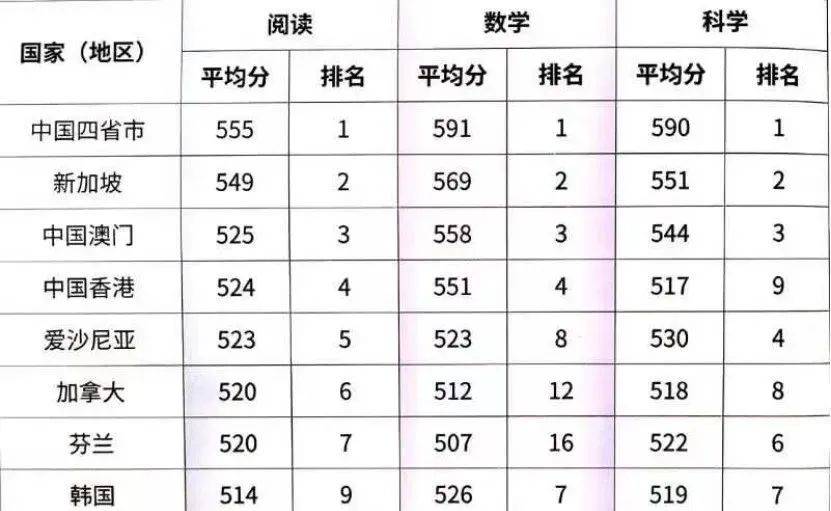

為什么這么說呢?我跟大家簡(jiǎn)單分享一下這個(gè)數(shù)據(jù),PISA測(cè)試。它是由經(jīng)合組織發(fā)起和組織的,目前有79個(gè)國(guó)家和地區(qū)參與,以15歲在校學(xué)生為主。測(cè)試的范圍是閱讀、數(shù)學(xué)、科學(xué)素養(yǎng)。一開始我們國(guó)家沒參加,我到教育部工作以后,遇到的第一個(gè)事情就是要不要參加這個(gè)事情,因?yàn)槿思乙恢毖?qǐng)中國(guó)參加,當(dāng)時(shí)的部領(lǐng)導(dǎo)最后定下來(lái)說,這個(gè)事我們要參加,但不能以國(guó)家的名義參加,所以就先讓上海參加了。

所以2009年上海以一個(gè)市的名義參加了這個(gè)測(cè)試,三項(xiàng),每一項(xiàng)總分都是第一,每三年進(jìn)行一次,2012年上海又參加了,又是第一。

所以接下來(lái),2015年有四省市參加了,但是成績(jī)有點(diǎn)變化,當(dāng)時(shí)是北京、上海、廣東、浙江,一共四個(gè)省,數(shù)學(xué)第六、科學(xué)第十、閱讀第二十四。有人開始說,上海不能代表中國(guó),上海還是太發(fā)達(dá)了,這四個(gè)省市參加以后是不是反映了真實(shí)情況。

我先說這個(gè)測(cè)試的抽樣不是我們抽樣,是負(fù)責(zé)這個(gè)測(cè)試的組織來(lái)抽樣,我們把學(xué)校名單給他們,把他們要的信息給他們,對(duì)方來(lái)抽樣。比如:北京抽的是房山,不是我們選什么學(xué)校,是按照對(duì)方的模型去抽的。所以抽樣是非常科學(xué)的,是有代表性的。

2018年四省市參加,三項(xiàng)第一。大家又信心百倍了,說我們基礎(chǔ)教育在世界是一流的。79個(gè)國(guó)家的地區(qū),絕大部分都是發(fā)達(dá)國(guó)家,我們?cè)诎l(fā)達(dá)國(guó)家里面得了第一。從2009年參加四次,三次得了第一。

其中,分析數(shù)據(jù)是:

每周總時(shí)長(zhǎng)1908.65分鐘的學(xué)習(xí)時(shí)間,即31.8小時(shí),每天6小時(shí)的課堂學(xué)習(xí)。在79個(gè)國(guó)家和地區(qū)里面我們排第四位。

什么意思呢?我們每一周課堂教學(xué)實(shí)踐的時(shí)長(zhǎng)是比較長(zhǎng)的,所以這樣就來(lái)了第二個(gè)指標(biāo),學(xué)習(xí)效率。拿成績(jī)除以學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)就等于效率。

閱讀是119.8分/小時(shí),排名44位;數(shù)學(xué)118分/小時(shí),排名46位;科學(xué)107.7分/小時(shí),排名54位。

問題就來(lái)了,我們成績(jī)是比較好的;一算效率,我們并不是最好的。換句話講,我們學(xué)習(xí)成績(jī)與我們付出的時(shí)間是有很直接關(guān)系的,我們花的時(shí)間比較多,人家分低,但別人花的時(shí)間少。

再一個(gè)是測(cè)試完以后有問卷,對(duì)學(xué)生有問卷的評(píng)估,對(duì)學(xué)校、對(duì)團(tuán)體、對(duì)班級(jí)的歸屬感,我們大概排51位,生活滿意度大概排61位。

那么,問題又來(lái)了,也就是相對(duì)于其他國(guó)家來(lái)講,我們快樂學(xué)習(xí)還做的不夠,幸福感不是排在前面的。還有積極情緒體驗(yàn),也是隨年級(jí)升高在下降的,負(fù)面情緒體驗(yàn)隨年級(jí)升高是上升的。

還有一個(gè)指標(biāo)是我們要考慮的,就是學(xué)習(xí)志向。PISA結(jié)果顯示,美國(guó)將來(lái)期望進(jìn)入科學(xué)相關(guān)行業(yè)從業(yè)的學(xué)生比例為38%,OECD平均為24.5%,中國(guó)學(xué)生的比例為16.8%。

我們考了第一,但科學(xué)素養(yǎng)評(píng)價(jià)之后,雖然考了第一,當(dāng)將來(lái)長(zhǎng)大以后愿意從事科學(xué)工作的人不多。

那么,為什么要考第一,為什么要玩命花時(shí)間去學(xué)呢?這個(gè)現(xiàn)象不僅僅是PISA測(cè)試有的。原因可能是復(fù)雜的,我們的理想教育這些年我認(rèn)為真的是忽視了。

就是說也可能現(xiàn)在的孩子不知道將來(lái)想干什么,所以到高考報(bào)志愿的時(shí)候一片混亂,到底想干什么,考高分、考低分是一個(gè)方面,是選學(xué)校的一個(gè)前提,但是夠了分,想學(xué)什么,還沒有想明白。

所以這樣的情況就要我們?nèi)シ此迹覀冑|(zhì)量到底怎么樣,什么是高質(zhì)量的教育?習(xí)近平總書記全國(guó)教育大會(huì)上講了,最突出的問題是中小學(xué)生太苦太累,辦學(xué)中的一些做法太功利太短視。

基礎(chǔ)教育要打基礎(chǔ),不要著急去看到取得什么成績(jī)。這是我對(duì)初中教育,甚至對(duì)小學(xué)義務(wù)教育的個(gè)人基本認(rèn)識(shí)。所以今天很多問題的根源,與總書記的講話指出的問題是密切相關(guān)的。

我以前也講過,北大的數(shù)學(xué)高才生為什么當(dāng)了和尚?武漢大學(xué)的學(xué)生學(xué)建筑的為什么離家出走?所以,北大也好,清華也好,武大也好,離家出走是再正常不過的事情,不要大驚小怪,要反思我們?cè)诤⒆尤松硐搿⑷松鷥r(jià)值方面的一些觀念,當(dāng)然跟我們辦學(xué)也有關(guān)系。

大家知道十九屆五中全會(huì)的主題是什么嗎?高質(zhì)量發(fā)展,教育也一樣,特別是基礎(chǔ)教育。大家知道義務(wù)教育公平問題方面,這些年采取了很多措施,就近入學(xué)、取消小升初考試,包括教育部實(shí)行均衡發(fā)展督導(dǎo)等等,一系列的措施都是在保公平。當(dāng)然這個(gè)公平如何理解,還有不同的,最起碼從形式上、從基本的規(guī)范上來(lái)講,還是朝這個(gè)方向做很大的努力。

公平問題解決以后,現(xiàn)在最主要的矛盾是什么?質(zhì)量,高質(zhì)量發(fā)展不僅僅是經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展,我認(rèn)為對(duì)教育同樣要高質(zhì)量,特別是義務(wù)教育普及以后,核心是解決質(zhì)量。

質(zhì)量怎么理解?我舉PISA例子就想說這個(gè)事情,我們考了世界第一,是不是就是質(zhì)量第一?我們一定要打一個(gè)問號(hào),包括我們的付出、我們的幸福感、我們的志向。

怎么辦?養(yǎng)其根要定其向,明確人生價(jià)值和追求;養(yǎng)其根要蓄其力,激發(fā)內(nèi)在學(xué)習(xí)動(dòng)力;養(yǎng)其根要立其本,培養(yǎng)核心素養(yǎng)。

哈佛商學(xué)院對(duì)學(xué)生的調(diào)查:

3%的人:有長(zhǎng)遠(yuǎn)而清晰的奮斗目標(biāo),25年后,他們成為了社會(huì)精英、行業(yè)領(lǐng)袖、政界要人;

7%—10%的人:有短期清晰的奮斗目標(biāo),25年后,他們成為社會(huì)的中堅(jiān)階層、律師或教授;

不到60%的人:目標(biāo)不甚清晰,25年后,他們都是普通的職員;

不到30%的人:他們沒有任何目標(biāo),25年后,他們成為臨時(shí)打工者,少數(shù)靠社會(huì)救濟(jì)生活。

這個(gè)結(jié)果可供我們參考,我們從中反思一個(gè)問題,就算是讀了名牌大學(xué),如果沒有明確的人生追求,將來(lái)也未必能夠成為一個(gè)社會(huì)有貢獻(xiàn)的人。

前兩年,我在起草關(guān)于勞動(dòng)教育的文件時(shí),我們委托了一個(gè)機(jī)構(gòu)做了調(diào)查。情況是這樣的,在上萬(wàn)人的職業(yè)理想調(diào)查中,學(xué)生比較多地選擇當(dāng)“主持人”“網(wǎng)紅”“老板”,愿意當(dāng)工程師的僅2.06%,原因是工程師“辛苦”“又臟又累”,“有時(shí)還有風(fēng)險(xiǎn)”。

我們現(xiàn)在的教育比較忽視這個(gè)問題,孩子的志向、孩子的理想教育不是一天兩天的,一定是在從小開始要研究,家長(zhǎng)要研究這個(gè)問題,老師要研究這個(gè)問題。

我的教育理念是這樣,幼兒園、小學(xué),孩子能干什么,想干什么,就讓他干什么,不讓孩子進(jìn)行多方面嘗試,就發(fā)現(xiàn)不了孩子適合干什么,這就是我的教育理念。

我認(rèn)為義務(wù)教育階段不要固定到某一個(gè)方面,多嘗試一些,孩子也在發(fā)現(xiàn)自己,你也在觀察他適合干什么,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在有條件了,過去沒條件,過去有多少家長(zhǎng)能帶孩子出去旅游、帶孩子去一些地方搞一些活動(dòng),現(xiàn)在都有了。所以我覺得志向教育很重要。

要激發(fā)內(nèi)在興趣,逐漸明確人生方向,然后一輩子為之奮斗的,我認(rèn)為這才能真正在這個(gè)領(lǐng)域做點(diǎn)有意義的事情。

如何能夠持久?第二個(gè)就是興趣問題,我對(duì)創(chuàng)造力進(jìn)行了一段時(shí)間的研究,得諾獎(jiǎng)的人為什么能得?不是智商高的問題,包括我們做了中國(guó)、日本、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)5個(gè)國(guó)家青少年創(chuàng)造力的研究,我最后得出的結(jié)論是智商和聰明程度沒任何差異,但是與這六個(gè)方面的因素息息相關(guān):

1.對(duì)自己感興趣事物的巨大的內(nèi)在興趣和高度熱情

2.不可阻止的、自發(fā)的學(xué)習(xí)行為

3.強(qiáng)烈的成長(zhǎng)動(dòng)機(jī)(超越、巔峰動(dòng)機(jī))

4.反潮流精神

5. 獨(dú)立性、創(chuàng)造性、求新求異性

6.孜孜不倦的工作態(tài)度和克服困難的堅(jiān)韌精神

我們說,質(zhì)量相對(duì)PISA來(lái)講,孩子的志向、興趣到底是怎么樣的。這是我在北師大的一個(gè)同事做的,6-13歲,我們的內(nèi)在興趣在不斷地下降,由外在興趣來(lái)主導(dǎo),外在興趣是什么呢?考了一個(gè)高分,表?yè)P(yáng)一下,是真的感興趣得來(lái)的分?jǐn)?shù)還是為了討好某一個(gè)人?這就是我們的現(xiàn)狀,如果沒有內(nèi)在興趣是不可持續(xù)的。

我們要思考這些,這些考試考不出來(lái),又沒法去客觀評(píng)價(jià),但我覺得這個(gè)事情對(duì)孩子一輩子成長(zhǎng)都是最重要的。

02

如何培育對(duì)學(xué)生終身有益的素養(yǎng)?

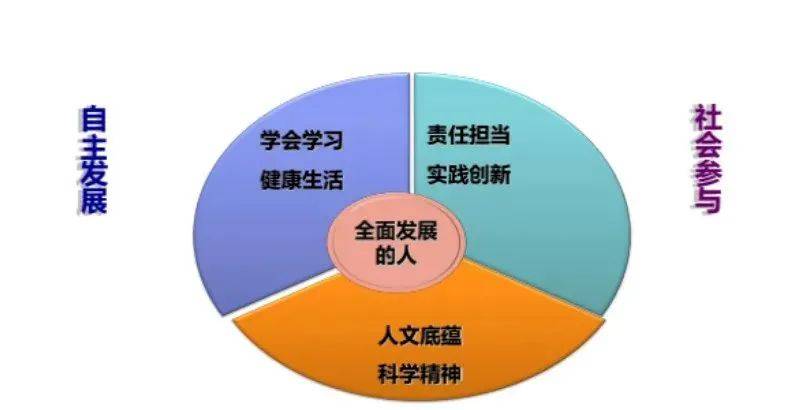

養(yǎng)其根,立其本。本就是核心素養(yǎng),培養(yǎng)的最后是要落在學(xué)生核心素養(yǎng)的養(yǎng)成上。經(jīng)過小學(xué)、初中、高中、大學(xué)、研究生,孩子培養(yǎng)完以后離開了學(xué)校,這些學(xué)生到底怎么樣,我們希望從他們身上能看到什么?這就是我們經(jīng)常講的,對(duì)學(xué)生管一輩子、有用的、有社會(huì)將來(lái)是意義的一些素養(yǎng),通常講就是需要具備:正確價(jià)值觀、關(guān)鍵能力和必備品格。

第一個(gè)方面是自主發(fā)展。重在強(qiáng)調(diào)能有效管理自己的學(xué)習(xí)和生活,認(rèn)識(shí)和發(fā)現(xiàn)自我價(jià)值,發(fā)掘自身潛力,有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的環(huán)境,成就出彩人生,發(fā)展成為有明確人生方向、有生活品質(zhì)的人。自主發(fā)展最主要的解決是要讓孩子能夠成為一個(gè)有明確人生方向、有品質(zhì)生活的人,這個(gè)別人替代不了,家長(zhǎng)也好,老師也好,孩子真正未來(lái)想干什么,是他自己的事情,一定是從小到大,不斷地引導(dǎo)孩子去認(rèn)識(shí)自己,到底是一個(gè)什么樣的人,要接納自己,管控自我,成就自我。

心理學(xué)研究人的發(fā)展就是這樣,一個(gè)人一輩子都在認(rèn)識(shí)自我,認(rèn)識(shí)自我是人一輩子的事情。但現(xiàn)在的教育,引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識(shí)自我方面又有多少呢?所以很多問題就是出在了自我認(rèn)識(shí)的問題,這是根源。

比如初中階段,我們經(jīng)常講青春期是逆反期,為什么逆反?為什么青春期是多事之秋呢?以前講軟硬不吃、刀槍不入,就是這個(gè)階段的孩子。為什么這樣?這與他自我發(fā)展的階段有直接關(guān)系,人的自我發(fā)展一輩子就幾個(gè)關(guān)鍵期,3歲左右是個(gè)關(guān)鍵期,開始有自我意識(shí)的出現(xiàn),到初中是一個(gè)重要的關(guān)鍵期,在心理學(xué)中是指的初中出問題是因?yàn)樽晕医y(tǒng)一性紊亂造成的,就是“我到底是誰(shuí)”這個(gè)問題,是困擾孩子心理的主要問題,可能老師一句話的表?yè)P(yáng)能改變他一輩子,同學(xué)一句嘲諷的話,可能毀掉他整個(gè)時(shí)期。這個(gè)時(shí)候有的孩子會(huì)出問題,就是自我的問題。

所有現(xiàn)在逐漸外控式的發(fā)展的,到最后一旦撒手、一旦給他選擇,問題就暴露出來(lái)了,高中新高考改革就是給大家選擇,本來(lái)高中有多樣化發(fā)展,學(xué)生有不同個(gè)性特點(diǎn)。高中有多少孩子能很清晰地說,我適合學(xué)什么,大家還是在研究哪個(gè)容易得高分,哪個(gè)容易競(jìng)爭(zhēng),當(dāng)然這是一個(gè)客觀的方面。

我們真正的設(shè)計(jì)這個(gè)方案、政策的時(shí)候,考慮的是如何能讓孩子更好的基于自己的興趣、自己的發(fā)展,有助于他實(shí)現(xiàn)自己個(gè)性的發(fā)展,從這個(gè)角度來(lái)設(shè)計(jì)高中課程和對(duì)接高考的,但這個(gè)事能落到什么程度?很多又異化了。

自主發(fā)展涉及到兩大領(lǐng)域,一個(gè)是健康生活,一個(gè)是學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),在這兩個(gè)方面是最直接的。

第二個(gè)方面是社會(huì)參與。重在強(qiáng)調(diào)能處理好自我與社會(huì)的關(guān)系,養(yǎng)成現(xiàn)代公民所必須遵守和履行的道德準(zhǔn)則和行為規(guī)范,增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,提升創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力,促進(jìn)個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn),推動(dòng)社會(huì)發(fā)展進(jìn)步,發(fā)展成為有理想信念、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)娜恕?/p>

馬克思曾說過,人是社會(huì)關(guān)系的總和。人一定是在各種團(tuán)體里生存發(fā)展的,所以OECD的核心素養(yǎng)是指社會(huì)異質(zhì)群體當(dāng)中的不同能力,就是跟不同的人打交道的能力。我們現(xiàn)在這個(gè)方面實(shí)際上也是需要進(jìn)一步加強(qiáng)的,由于觀念、行為方面,特別是和我們的社會(huì)責(zé)任、社會(huì)風(fēng)氣、品德有關(guān)系的。按照OECD的理論,一個(gè)是個(gè)人的健康成長(zhǎng),一個(gè)是健康的社會(huì)生活,培養(yǎng)這些素養(yǎng)對(duì)一個(gè)人來(lái)講是管一輩子的,對(duì)社會(huì)來(lái)講要營(yíng)造一個(gè)健康的社會(huì)生活氛圍,這些是履行的道德準(zhǔn)則。這也是德育相關(guān)的問題。

德育方面,我認(rèn)為是所有學(xué)科里面開課時(shí)間最長(zhǎng)的課程。從小學(xué)一年級(jí)“道德與法治”,一直到博士研究生都有思想政治課,持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng),花時(shí)間累計(jì)時(shí)間可能是最多的,到大學(xué)最少思政課是五門。為什么我們現(xiàn)在還是有些方面不盡人意?

我個(gè)人認(rèn)為,我們現(xiàn)在從頂層設(shè)計(jì)角度來(lái)講,這次義務(wù)教育修完以后,小學(xué)一年級(jí)到高中三年級(jí)這12年,我們開思想政治課的初心是什么,我認(rèn)為現(xiàn)在明確了,也具體了,就是這些課的核心素養(yǎng),義務(wù)教育階段的五個(gè)方面:政治認(rèn)同、科學(xué)精神、法制意識(shí)、社會(huì)參與、健全人格。開這些課就是為了解決這些問題,育人的素質(zhì)要體現(xiàn)在素養(yǎng)的養(yǎng)成上。

還有文化基礎(chǔ),重在強(qiáng)調(diào)能習(xí)得人文、科學(xué)等各領(lǐng)域的知識(shí)和技能,掌握和運(yùn)用人類優(yōu)秀智慧成果,涵養(yǎng)內(nèi)在精神,追求真善美的統(tǒng)一,發(fā)展成為有寬厚文化基礎(chǔ)、有更文化基礎(chǔ)高精神追求的人。

03

初中教育的改革該怎么辦?

基于這些理論思考后,我們初中教育的改革該怎么辦?

第一,從注重教什么到關(guān)注為什么教。

要讓孩子感興趣,要讓他體會(huì)到學(xué)習(xí)是有意義的,體會(huì)到知識(shí)是有價(jià)值的,一定要問清楚為什么教。所以這次義務(wù)教育課程方案里我反復(fù)說必須要把這句話寫上,要圍繞教師為什么教而思考。如果我們?nèi)シ此迹褪菫榱私潭蹋瑸榱税呀虒W(xué)任務(wù)完成,這是不行的。

另外,關(guān)于努力與興趣也一樣。問孩子如何才能解決興趣的問題,不是簡(jiǎn)單說的努力很重要,但努力不等于一切可能,這就是東西方教育比較的一個(gè)最大差異,西方人是能力固有觀,我們是能力發(fā)展觀。西方人為什么重視興趣?因?yàn)榕]用,沒這個(gè)特長(zhǎng),教育就是解決這樣一個(gè)基本問題,真正有成就是靠興趣、特長(zhǎng)。

第二,從注重共同基礎(chǔ)到關(guān)注個(gè)性需求。

我們現(xiàn)在有一個(gè)誤區(qū),一說均衡,大家都弄成一樣的。我認(rèn)為從人才成長(zhǎng)、人的培養(yǎng)這個(gè)角度來(lái)講,可能還要再反思。從學(xué)校,是不是每個(gè)學(xué)校都辦成一樣,就均衡了?特別是義務(wù)教育階段,這是一個(gè)重大的現(xiàn)實(shí)問題、理論問題。現(xiàn)在硬件沒問題,配備沒問題,關(guān)鍵是內(nèi)涵,均衡是指什么?

我個(gè)人的觀點(diǎn)是,學(xué)校還是要有一點(diǎn)特色的,這與均衡不矛盾,不能太絕對(duì)化,每個(gè)孩子都學(xué)一樣的東西,每個(gè)孩子都干一樣的事情,這不是真正的均衡。

我們應(yīng)該如何理解全面發(fā)展?我經(jīng)常打一個(gè)比喻,全面發(fā)展不等于手伸出來(lái)五個(gè)手指都是一樣長(zhǎng),只有把每一個(gè)手指頭都伸展出來(lái)了,不一樣長(zhǎng),沒關(guān)系,我認(rèn)為這是真正的全面發(fā)展。哪個(gè)方面有多大的潛力,就發(fā)揮到極致,不要有被埋沒的,可以幾個(gè)方面不一樣長(zhǎng)。

共同基礎(chǔ)是最基本的,在保這個(gè)基礎(chǔ)之上,我們還要關(guān)注學(xué)生的個(gè)性和興趣。人的發(fā)展是連續(xù)的,從小他會(huì)有一些共同性的東西,但不一樣的東西會(huì)越來(lái)越顯現(xiàn),世上沒有兩片一樣的樹葉,人不可能同時(shí)踏進(jìn)同一條河流。轉(zhuǎn)變到教育上,原則是不能忘記的。

如果我們所有的孩子學(xué)同樣的東西,創(chuàng)新哪來(lái)?我研究創(chuàng)新花了好長(zhǎng)時(shí)間,我的觀察是一定是多樣性的碰撞才有創(chuàng)新,傳統(tǒng)文化繼承不是靠每個(gè)人把所有的東西都學(xué)了,你擅長(zhǎng)研究老子,他擅長(zhǎng)研究王陽(yáng)明,沒問題,研究老子的和研究王陽(yáng)明的最后坐到一起一碰撞,所有的東西就出來(lái)了,如果所有的都得學(xué),誰(shuí)都學(xué)不透,最后啥都出不來(lái),就是這么個(gè)道理。

我們說以色列,彈丸之國(guó),800萬(wàn)人口為什么厲害?它是文化打架,美國(guó)是文化融合,不管怎么樣,都是多元文化的對(duì)撞。這些與我們教育理念是有關(guān)系的,如果我們尊重每一個(gè)學(xué)生的基本個(gè)性,每個(gè)人的個(gè)性得到張揚(yáng),人和人都不一樣,我們才有可能有更多的可能,更多不一樣的東西。從文化這個(gè)角度來(lái)理解,為什么我說我們要越來(lái)越關(guān)注個(gè)性?從國(guó)家創(chuàng)新人才培養(yǎng)的需求上來(lái)說的。

第三,從注重學(xué)科邏輯到關(guān)注生活邏輯。

這次修訂工作,理念是很堅(jiān)定的,一定是以素養(yǎng)培養(yǎng)為中心,義務(wù)教育課程修訂特別強(qiáng)調(diào)學(xué)科實(shí)踐,強(qiáng)調(diào)綜合,如果沒有這些要求,我們知識(shí)一定還是碎片化的。為了保證我們能夠支撐實(shí)踐性、綜合性教學(xué)的需求,這次課程標(biāo)準(zhǔn)修訂費(fèi)時(shí)費(fèi)力最多的部分就是課標(biāo)的第四部分——課程內(nèi)容。課程內(nèi)容不在于難在選什么,而是難在怎么組織呈現(xiàn),將來(lái)大家會(huì)看到這次最大的變化在這里,更多的從孩子學(xué)習(xí)的過程出發(fā)的角度。

另外是分科和綜合,我這次感覺比較遺憾的是我們學(xué)科的種類沒有壓縮掉,其實(shí)有些綜合。將來(lái)只能在實(shí)施過程當(dāng)中,比如方案里面明確要求的,我們的班會(huì)、少先隊(duì)活動(dòng)、勞動(dòng)與法制,分著去上,一定是重復(fù)的。其實(shí)可以統(tǒng)籌研究打通使用,變成主題式的,總之不要按照純學(xué)術(shù)學(xué)科的體系給孩子教。

第四,延展空間和時(shí)間。

初中階段的發(fā)育發(fā)展,是矛盾最集中的一個(gè)時(shí)期,生理、心理、思維認(rèn)知都是一個(gè)關(guān)鍵巨變期,我們沒有空間和時(shí)間,所以我們?nèi)绾蝿?chuàng)造點(diǎn)空間,讓孩子展示出他們的個(gè)性。因此,我們的學(xué)制要適當(dāng)做點(diǎn)探索,如果現(xiàn)在這個(gè)事很難,我們能夠在不改變現(xiàn)在的情況下,一體化的課程設(shè)置在一些地方、一些學(xué)校能夠打通。為了孩子,我認(rèn)為我們的學(xué)制改革是可以做一些探索的。另外,我們的場(chǎng)館學(xué)習(xí)可以增加一些,不能總是在學(xué)校里。

所以這些都是為了孩子們的未來(lái),我們不要著急他現(xiàn)在怎么樣,回到我們的初心,養(yǎng)其根,俟其實(shí)。

共有條評(píng)論 網(wǎng)友評(píng)論